5月,内蒙古自治区青少年科技创新后备人才培养呼市试点在化学、计算机、生物、数学和物理五个学科领域开展了丰富多彩的培养活动,各导师团队以专业力量为引擎,全力推进青少年科技创新后备人才培养工作。

化学学科:实验操作能力显著提升

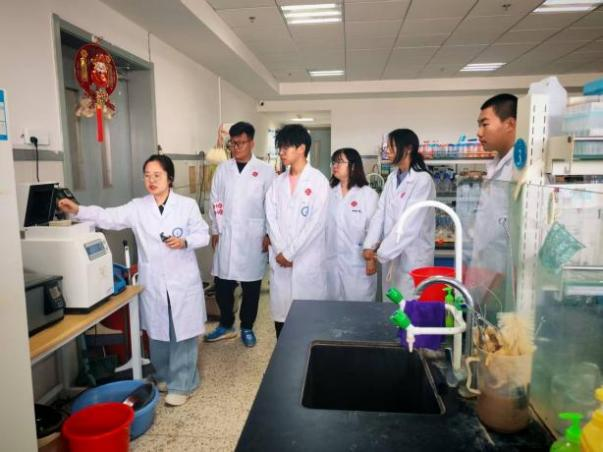

化学学科培养活动以实践操作为核心。竺宁导师团队组织学员在内蒙古工业大学化工学院开展阿司匹林合成实验,学员掌握了乙酰化反应步骤及产品分析检测技术;同时探索了氢氧化钾水溶液捕集二氧化碳的创新实验。白杰导师团队则聚焦静电纺丝技术,学员通过系统学习掌握了实验室安全规范、分析天平使用等基础技能。这些实践活动有效提升了学员的化学知识储备与实验操作能力。

计算机学科:AI与深度学习并重

计算机学科采取线上线下相结合的模式开展培养。刘志强导师通过四次线上活动,带领学员系统学习人工智能深度学习基础、PyTorch框架应用,并完成薪资预测、信用欺诈预测等实践项目。林民导师团队则聚焦AIGC应用,教授AI提示词优化技巧和实用文本创作方法,包括简历优化、演讲撰稿等实用技能。这些培养内容紧密结合时代需求,为学员数字化能力提升奠定基础。

生物学科:科研与科普双轨并行

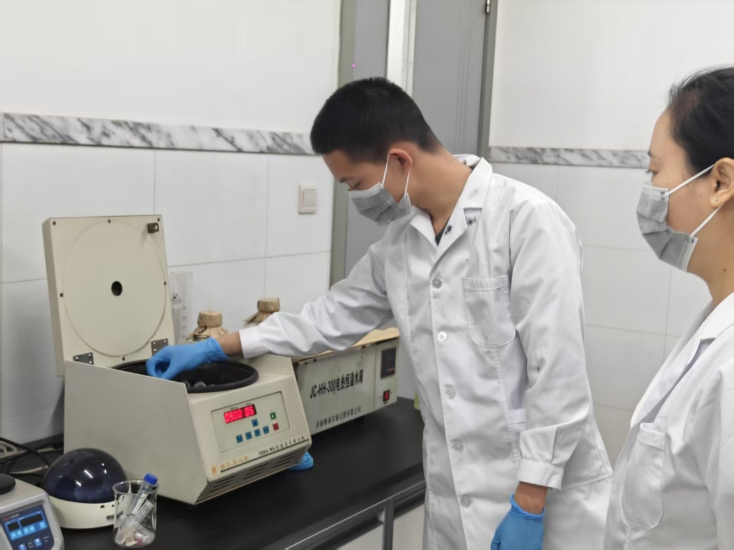

生物学科活动形式多样,成效显著。李国婧和王瑞刚导师团队组织学员开展了多项课题研究,包括基因克隆、微生物分离培养、种子萌发及盐碱胁迫试验等,学员们深入学习了分子操作技术和实验方法,同时,还组织学员聆听了中国科学院上海营养与健康研究所徐萍博士关于《合成生物与人工智能赋能生物技术》的专题报告,并参与“青少年英才创新性思维交流”活动,与科研人员面对面交流,活动既培养了科研能力,又拓宽了科学视野。

韩冰导师团队聚焦植物遗传转化实验,指导学员完成燕麦种子萌发实验,并教授分光光度计的使用方法。学员们通过规范操作仪器、记录数据,掌握了微生物定量分析的关键技术。此外,王玉珍导师团队带领学员进行了菌落涂板实验和细胞冻存操作,进一步提升了学员的实验技能和科研思维。

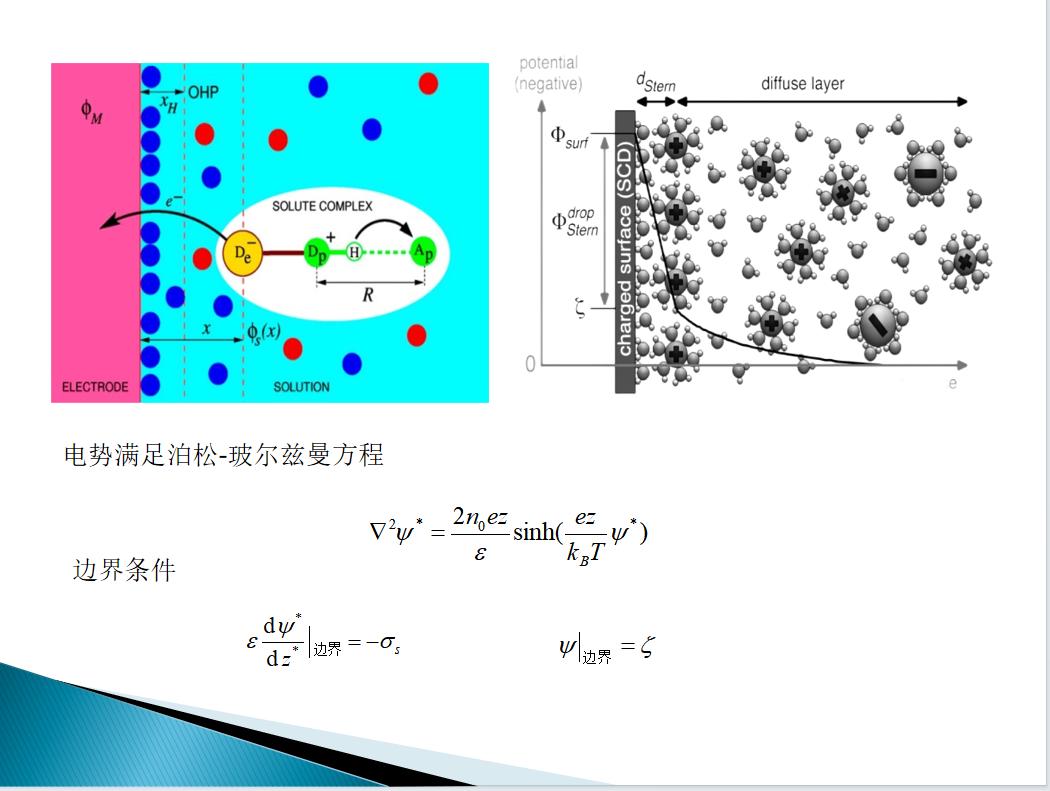

数学学科:理论应用紧密结合

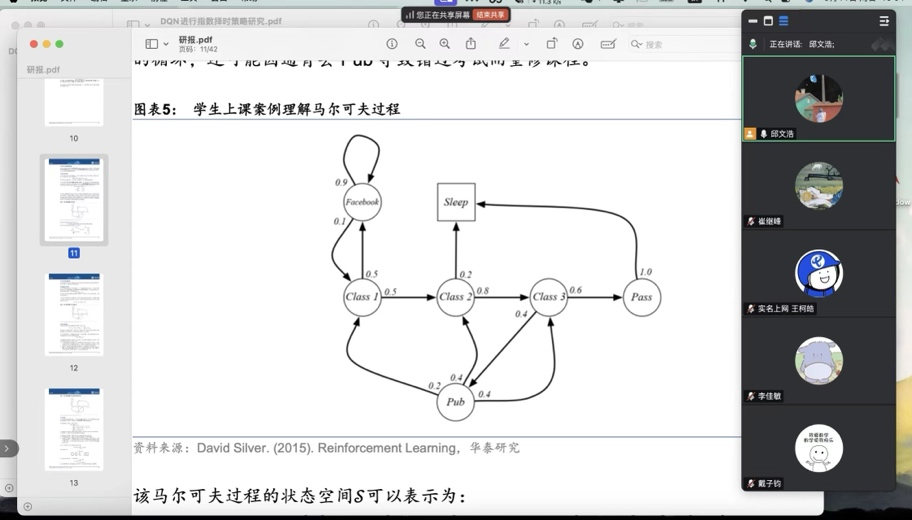

数学学科培养注重理论与实践的结合。萨和雅导师团队通过讲座和报告会向学员展示数学在微流体技术、生产优化、数学建模等领域的实际应用,展示了如何通过数学建模来分析和预测流体在微通道中的行为,以及如何将实际问题转化为数学问题,并利用数学工具进行有效的分析和求解;银山导师开展导数专题培训,以导数计算为核心,系统讲解导数定义、性质、四则运算法则及复合函数求导公式等基础内容,结合科研场景实例演示运算技巧,为学员后续科研训练中的数据建模与分析夯实数学基础。并组织学员观摩毕业论文预答辩,引导学员梳理“了解研究背景、分析研究现状、发现问题、解决问题”的科研基本思路,同步融入 Mathematica 数学软件的程序设计与编程实践教学,为学员后续科研工作及学术实践夯实基础;崔继峰导师团队则引入强化学习应用实训,指导学员将现实问题抽象为数学问题,学生们参与了基于Python的实用数据分析与可视化训练,学习了如何基于现实问题构建马尔可夫随机过程。这些活动有效激发了学员对数学建模和编程的兴趣。

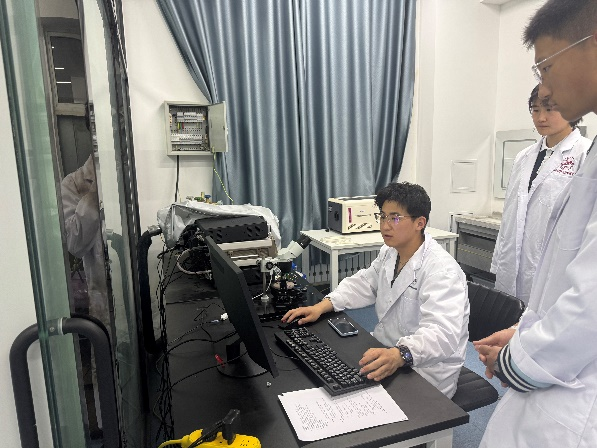

物理学科:前沿科研与实践并重

物理学科活动注重前沿科技与实践能力的培养。朝克夫导师团队组织学员参观应用凝聚态物理重点实验室,了解新能源、稀土功能材料等研究进展,导师通过选题指导会向学员们介绍了绿色照明、生物检测,植物照明和应力可视化检测等方面的研究成果,让学员对于科研、产业、教育三者的关系有了更多理解,学员们通过积极讨论,明确了自己的研究课题方向,提高了他们对科研工作的认识。刘景顺导师团队则聚焦材料研究全链条教学,涵盖高熵合金、铁电材料及第一性原理计算三大方向,通过"理论讲解-设备实操-数据解析"三维模式,全面提升学员科研能力。

培养成效显著

通过5月份的系统培养,各学科学员在专业知识、实践技能和科研思维等方面都取得了显著进步。化学学科夯实了实验操作基础,计算机学科提升了AI应用能力,生物学科强化了科研实践,数学学科拓展了应用思维,物理学科则打开了前沿科研的窗口。这些培养活动不仅激发了学员的科学兴趣和创新意识,更为他们未来的学术发展和科研实践奠定了坚实基础。

内蒙古青少年科技创新后备人才培养呼市试点工作将继续深化各学科专业培养,为科技创新人才培养注入持续动力。